从技术原理上看,平板小C全面优于影增小C

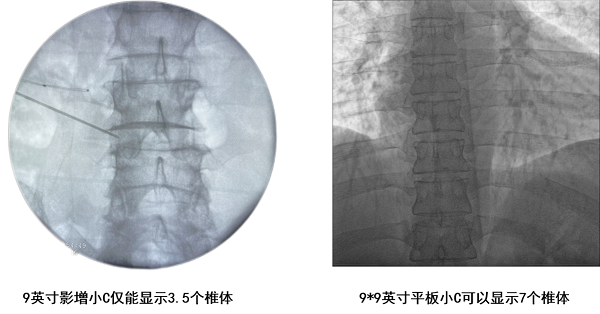

自从伦琴在1985年发明了X射线,X射线图像探测器也经历了数次变革。从最初的X射线胶片、X射线荧光屏、X射线影像增强器,到上世纪八十年代的计算机X射线成像(CR),以及目前技术成熟的数字平板探测器,X射线图像探测器的发展与进步也在推动着医疗器械的发展变革。移动C形臂作为一种广泛应用于骨科、外科的医疗设备,历经了早起的影像增强器、CCD摄像机采集图像时代,随着技术的进步逐渐升级替换为数字化X线探测器。由于成像原理的不同,平板小C在众多方面具备显著的优势,未来或将全面替代影增小C。

影像增强器诞生于20世纪50年代,它是将不可见的X射线图像转化为可见光图像,并使图像亮度增强。虽然是实时成像,但是如果停止曝光后图像就会消失,因此需要配备摄像系统使用,将图像拍摄下来转化为电信号进行处理。这种影像增强系统的一个最主要的缺点就是成像环节多,容易造成图像信息的丢失和噪声的增加,并且分辨率也相对较低。

平板探测器在20世纪90年代发展起来,它将不可见的X射线图像转化为电信号,其成像环节少,因此对X射线的转化效率更高。由于材料的不同,目前主要有直接成像的非晶硒平板探测器和间接成像的非晶硅平板探测器。非晶硒平板探测器成像原理:光导半导体直接将接收的X线光子转换成电荷,再由薄膜晶体管阵列将电信号读出并数字化。非晶硅平板探测器成像原理:X线先经荧光介质材料转换成可见光,再由光敏元件将可见光信号转换成电信号,最后将模拟电信号经A/D转换成数字信号。

从技术原理上可以看出,平板小C和影增小C的成像方式完全不同。平板小C的X线光量子检出效能(DQE)高,检测效率超过70%,而影增小C的X线射线的DQE仅有30%,这导致影增小C在许多方面弱于平板小C。

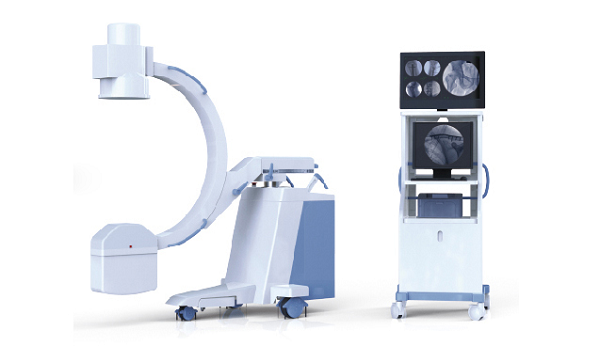

第一,平板小C图像质量更高,影增小C图像未来将无法满足临床需求。由于平板小C成像环节较少,X线转化效率更高,因此图像更加清晰,具有较高空间分辨率,以及较强的对比度。平板小C像素高达80-100万,空间分辨率一般为2.5LP/mm-3.2LP/mm。影增小C像素约30万,空间分辨率一般为1.2LP/mm。在临床表现上,平板图像更有层次感,骨间隙、骨裂、锥体及其附件显示更清楚。

第二,平板小C成像速度更快,有利于提高临床检查效率,缩短手术时间。平板小C获取图像速度大幅提高,为30-60 s,曝光时长仅需3s,采集时间≤10ms,放射医师可立即从屏幕上观察到检查图像,并且可以同步传输至工作站,进行阅片并发送诊断报告。相对于影增小C成像速度慢的特点,在临床应用中平板小C能更快进行手术指导,缩短术中时间,减少患者痛苦。

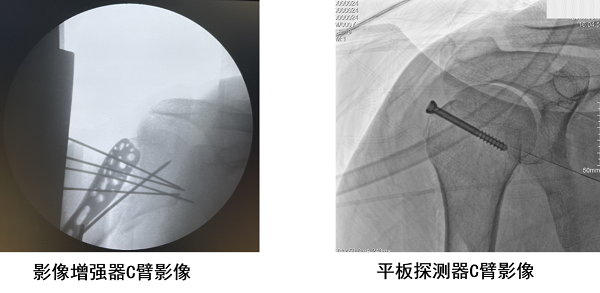

第三,平板小C成像幅面更大,视野更广,有利于临床医生诊断。影增小C的成像幅面为圆形,幅面较小,呈现的部位有较大局限性。目前最大的影增只能达到12英寸,主要以7英寸和9英寸为主。如果需要增大成像幅面,那么整个影增小C的体积也随之变大,无法与整机协调使用。同样拍摄一个部位,影像小C只能呈现3-4个椎体,而平板小C可以一次呈现7个椎体。对于骨科医生来说,平板小C诊断病灶更方便,不需要多次拍摄同一个部位获取完整的影像。

第四,平板小C剂量相对更低,为医患提供更好的电离辐射防护。由于平板小C成像时间快,因此医患受X线曝光的时长较短。其次,平板幅面更大的特点,使其不需要多次重复拍摄即可获取满足需求的图像,相较影增减少X线曝光次数。另外,平板具备智能曝光处理功能,可以在衡量患者剂量和图像质量之间找到一种最佳的透视模式,自动调整剂量,降低不必要的辐射。

由此可见,仅从技术原理上看,平板小C具备众多优势,在图像质量、成像速度、幅面视野、剂量方面均优于影增小C。作为一种更加先进的技术,平板小C未来将会在介入治疗中被广泛地应用,有效提升手术效率,影像小C将加速淘汰。