汽车行业大搞竞业限制,是惜才还是毁才?

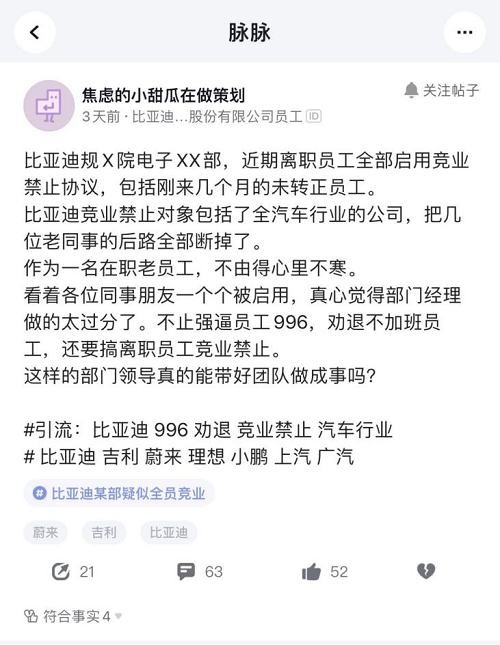

近日,比亚迪员工在人脉社交应用软件脉脉上爆料,其所在部门近期离职的员工全部启用了《竞业禁止协议》,竞业对象覆盖全汽车行业的公司。该员工称该做法不仅使老员工自断后路,也令在职员工心寒。

一石激起千层浪。该帖子发出后,很多汽车行业的从业人员在该贴下留言加入讨论。脉脉上相关话题的热度也再次被带起来。整体而言,大家普遍认为车企员工入职时签订《竞业禁止协议》似乎已成为行业潜规则。核心员工离职后启用《竞业禁止协议》无可厚非,倘若不分级别、不分岗位的乱启用,则有滥用的嫌疑。

跳槽遇到拦路虎

曾有车企员工做过行业统计,几乎所有车企员工都在入职时签过《竞业禁止协议》。一些基层员工不禁心存疑虑——为何人人都要签?这难道不应该是高级管理人员和高级技术人员需要签定的吗?

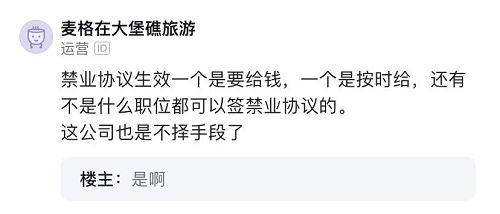

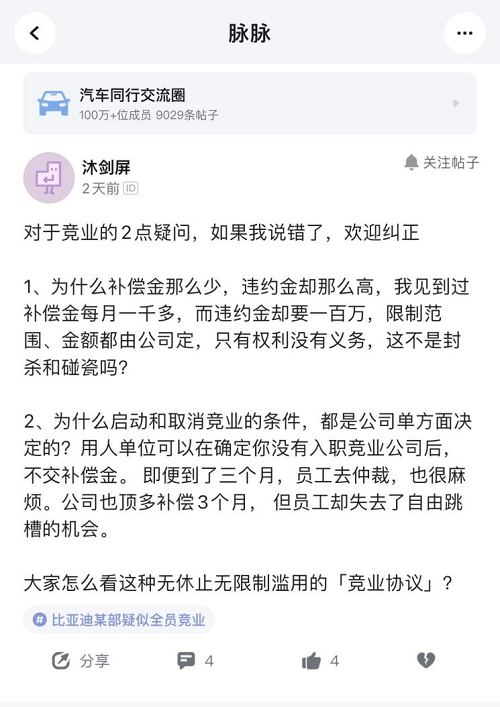

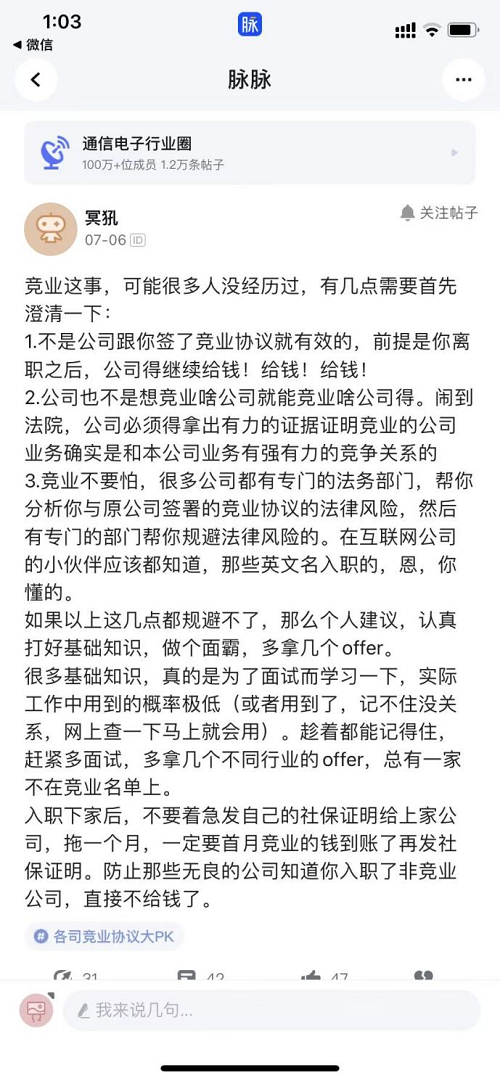

一般来说,在竞业期内,原单位会根据解除终止劳动合同前12个月的平均工资的某个比例来支付每个月的补偿金。在汽车行业,这个比例通常为30%,但如果在《竞业禁止协议》启用后,离职员工却违反了该协议,则通常需要给公司巨额补偿,这个违约金的范围大约在50—100万,甚至更多。

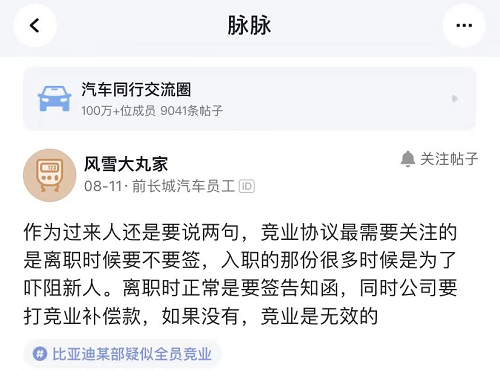

长城汽车员工发帖称,入职时签竞业协议很多时候是为了吓阻新人, 需要关注的是离职的时候签署的告知函,如果公司没有在离职后打竞业补偿款,那竞业是无效的。但也有网友指出,离职签署的只是竞业启动,竞业协议在入职时已经签署,如果不想“踩坑”需要在入职时就提前了解竞业内容。

抢人容易留人难

近年来,汽车行业迎来风口,造车“新势力”的崛起也让各家车企的人才争夺战进入白热化阶段。

打开脉脉职位版块,输入“汽车”二字。随后呈现的页面让人不得不感叹这个行业薪酬之高。五年工作经验汽车维修总监每月的薪酬范围在3万-6万;三年以上c++的薪酬范围每月是3.5万-7万;某汽车科技公司招聘CTO更是给出了每月10万、一年18薪的价码……不难看出,为了争夺人才,各家都开出了高价。

人才难得,得了还得留住。不知从何时起,本该主要用于保守公司管理与技术机密的《竞业禁止协议》也开始成为留人的手段,一些打算离职的员工看到企业对普通离职员工也启动了《竞业禁止协议》,便打消了跳槽的想法。某汽车行业的HRBP感叹道:“汽车行业百家争鸣是好事。但这刚看到点希望,人才就被限制了流动。”

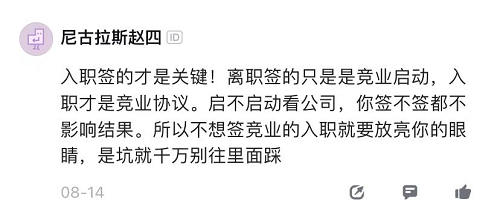

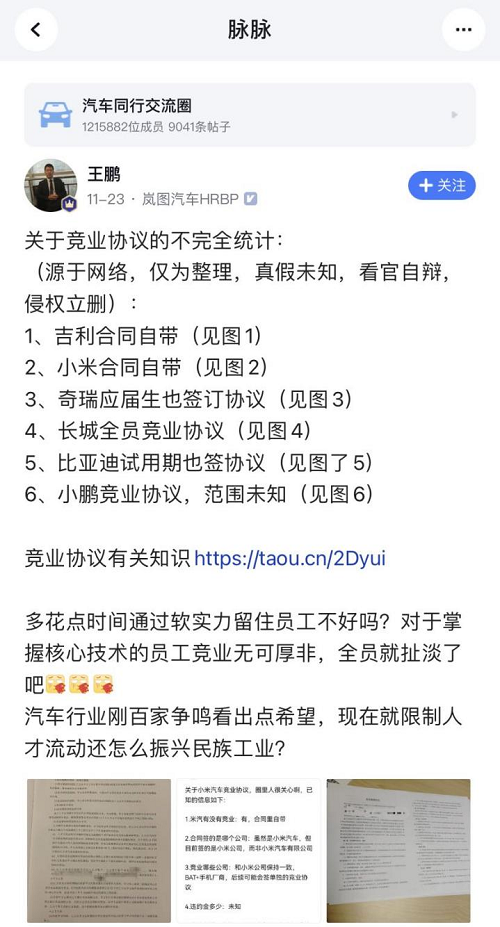

据脉脉网友的调查统计,签署竞业协议已成了汽车行业的“潜规则”。其中包括吉利、长城、奇瑞等老牌车企,也有小米汽车、小鹏等新能源汽车品牌。

业内人士认为,《竞业禁止协议》滥用的现象亟待制止。一方面从公司保密的角度来说,对普通员工启用《竞业禁止协议》的意义不大,因为绝大多数普通员工并不掌握核心机密或者核心技术。在这种情况下,为了阻止员工跳槽而启动《竞业禁止协议》,公司有欺压员工之嫌。另一方面从员工角度来说,看到曾经的同事被公司这样对待也难免心寒。在这种心境下,很容易形成留得住人却留不住心的情况,公司对员工的激励失效,公司也难以发展。

寻找破解之道

用人单位滥用竞业限制协议,劳动者又该如何识别和应对呢?《中华人民共和国劳动合同法》第24条规定“竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员”。也就是说,《竞业禁止协议》可适用主体仅为:(1)用人单位的高级管理人员;(2)用人单位的高级技术人员和(3)其他负有保密义务的人员。

北京明裁律师事务所主任郝明认为,用人单位对几乎全部员工签订竞业协定、对全部离职员工启用竞业协定的行为,应是对竞业限制协议的滥用。“作为劳动者,未签署劳动合同的应当注意合同内容是否附有竞业限制协定,同用人单位平等协商;已经签署了竞业协议的劳动者,如上述事件中被启用了竞业协定的离职员工,在维权过程中也可以提请劳动仲裁甚至付诸司法途径采取一些积极地抗辩策略。”

一旦决定拿起法律的武器来维护自身权益,劳动者又该提供哪些证据呢?郝明主任叮嘱劳动者应注意以下问题:“由于是否构成商业秘密是判断劳动者是否属于竞业协定适用主体的关键,所以劳动者可尝试提供证据证明其所在岗位能接触到的相关信息属于公开信息、业内公知信息不存在商业秘密,从而主张竞业限制协定无效,实务中法院曾经支持过此类主张。同时,劳动者还可以主张用人单位应对劳动者所任岗位是否涉及商业秘密承担举证责任,在案件审理过程中,法院也确实会如此分配举证责任。”

竞业在最初是用来保护企业之间不正当竞争的,现在却被有些企业用来限制员工跳槽。此种做法,不仅与竞业限制相关法律法规的规定不符,亦可能对其公司经营管理和离职员工日后的就业产生不利影响。希望公司以此为鉴,进一步规范管理,合理合法地与员工约定竞业限制义务,以避免产生不必要的争议。”