隐藏在2021职场黑话下的真相:职场就是在不停的努力和选择

2021年就要过去了。

这一年,被称为“告别996元年”,官方发声:“996和007是违法不是奋斗”。一边躺平,一边内卷,成为中国职场年轻人的状态。

这一年,教培行业受“双减”影响,多家教培机构业务转型、大量裁员。但新能源汽车、智能硬件、芯片产业支撑了今年的就业增长。

这一年,三孩政策颁布引起对女性就业情况的热议,35岁+、中产焦虑等职场情绪依然存在。

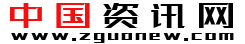

这一年,在职场社区脉脉平台上,职场人们用“躺平”、“大头兵”、“互联网孤儿”、“精神股东”等职场黑话试图诠释2021年的职场真相。

近日,新浪科技在微博上发起的#2021年职场十大黑话# #互联网大厂有哪些黑话#等相关话题,更是引来了200多万的阅读量和数千条评论。结合脉脉平台中的用户分享以及“职场黑话”相关话题的讨论。我们采访了一些职场人对于职场黑话的看法。

有人正在面对35岁年龄危机,选择离开大厂回老家躺平;有人不想按部就班的升职加薪,靠勇于向领导表达告别大头兵身份;还有人现身说法,剖析自己为什么不去大厂,选择独角兽公司……在他们的讲述中,调侃和戏谑的背后,有些“职场黑话”,反而对职场生涯有很大的激励作用。

以下是他们的自述。

在大厂工作5年后,我回老家“躺平”了

男/30岁/IT行业程序员

2014年我本科毕业进了一家IT大厂,当时一个初入社会的学生,没想太多,觉得电脑和网络游戏比较流行就懵懂入行,一干就是5年。

选行业和投资股票很像,最先入场追风口的人肯定受益,后来者都是韭菜。行业都是有周期的,过去都认为房地产永远稳赚不赔,现在也暴雷;互联网兴起时都觉得这就是暴富的最好出路,但现在增速放缓,再回看行业,收益也没想象中惊人。

2年前我跳槽回了老家,薪资涨幅不高,但是在三四线城市已经非常不错了。在大厂工作的第3年,我就产生了回老家的想法,一直在物色机会,但是要找到和一线城市匹配的岗位、薪资条件会比较困难,大海捞针。我一直关注着老家的地方报纸头条、脉脉等招聘应用和其他渠道,战线拉了三四年,总算是蹲守到这个机会。

过去工作一直是996作息,一年也就回一次家,现在回了老家有周末双休,还能常回家看看,我对现状非常满意。

对程序员来说,35岁危机肯定会有的。尤其我下决心回到小城市,向上渠道也会收紧。以后不一定把所有精力都放在职场,也会尝试一些副业。转型做做自媒体也不错,我平时不是那么外放的人,通过键盘反而能更有条理地表达一些看法。

对技术员工来说,我不否认有一些天才少年,入职是个白菜价,一路平步青云薪资暴涨,但这样的机会现在越来越少了。行业发展到了一个边际效益递减的阶段,公司增大对你的个人投入,总体收益的增长空间也不会更大。因此,还是要对自己有个正确的认知评估吧。

不想当“大头兵”,不光靠业绩,还得敢说

女/27岁/互联网社区运营

我是一名纯文科生,本科和硕士都是文学方向,第一份工作进了一家互联网独角兽企业。2018年时,脉脉上应届生运营岗位差不多都在9-14k,我也在这个区间内,校招拿了12k的底薪。第2年涨到了20k,第3年到了27k左右,最近一次跳槽涨到了38k。

独角兽企业是没有普调的,我能涨薪那么快,主要是靠自己勇于争取来的。第2年的时候,我会自己和leader去谈希望涨薪,拿到了40%的涨幅。勇于表达诉求非常必要,想要钱但憋在心里的话,leader也不知道你想要啥。

只要你有足够的业绩产出,不必担心leader会觉得冒犯,他会把资源分给头部员工的。我听说身边有的同事待了一两年,一次也没有涨过薪。要是想按部就班地升职加薪,大厂的晋升和普调制度会更完善,既然选择了独角兽,就要冲破这些条条框框的束缚为自己争取。

当然,涨薪不是说出来的,一定要有业绩来支撑。我就是一个工作起来特别拼的人,做项目时,常常每天对到11点,没有紧急项目时也是8、9点回去。第1年结束后,公司把我列入“高潜名单”(指高绩效且值得培养的人才),团队成员也很认可我的核心作用,这些都是我谈薪的底气。

最近我刚跳槽,来到一家新的独角兽企业,拿到50%-60%的薪资涨幅。像字节快手这种大厂会比较卡涨幅,按工作年限算,就算能力再突出,一个工作3年的人在字节是不大可能评级到3-1的,独角兽企业就不会限制得很死。

我对跳槽的理解是,薪资提升是一部分,更重要的是通过跳槽来完成角色的转变。跳槽后,我在逐渐让自己向管理层转变,目前已经能带小团队了。只要能带团队做出成绩,管理扁平的独角兽公司转管理层的机会更多。

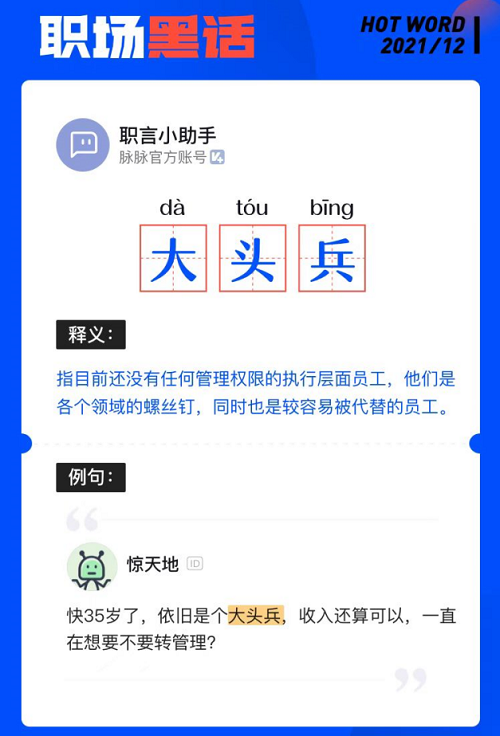

大厂半年游:选择大于个人努力

男/25岁/人工智能程序员

大四的我起初是在一家大厂实习的,刚干了2个多月,无意中遇见一个猎头,机缘巧合介绍了这家独角兽企业,我评估了一下觉得机会不错,就果断从大厂提前跑路,到这家企业实习了一年多,毕业后转正。

选择行业我其实没想太多,从脉脉上得知2018年人工智能是大热门,薪资开的比一般大厂更高。我刚出校园,觉得人工智能也挺酷炫的,一时冲动就入局了。

计算机行业内有严格的鄙视链,算法工程师是人上人。这个优越性是由薪资等级决定的,大企业给校招岗位的年薪都是明码标价。其实技术无优劣,只要发展自己的核心竞争力,让自己具备不可替代性,专注一个方向精细发展,到最后也能超越80%-90%的人,没必要拿自己和其他行业里的顶尖比。

相比大厂,小厂的竞争压力没那么大。我总共经历过4次调薪,因为个人绩效出色,每次幅度都在5-10k之间,现在也顺利做到公司的中层。但要是在大厂,阿里的375、腾讯的五星绩效没那么好拿,虽然大厂尖子的薪资涨幅会更高,但指标也是有限的。处在初创阶段的小公司本身很缺人,就不会有这种问题,更容易拿到不错的绩效。

我始终认为,选择大于个人努力。只要机会选对,路也会走得轻松。错失良机,再忙碌也无济于事。

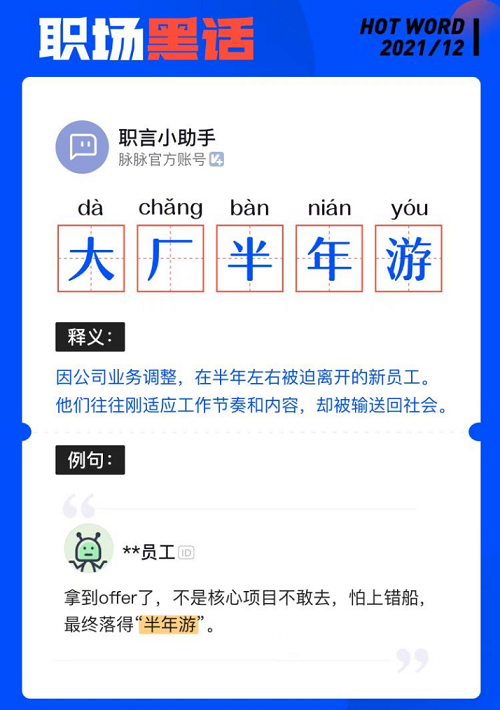

“活水”轮岗,让我找到自己的价值

男/33岁/人力资源管理

我正式工作是从28岁才开始,因为我读了2个硕士学位,在校园的时间就占了9年。本科毕业后显示在国内一所985高校,后又到美国深造,一直都是计算机专业。毕业后来到一家互联网大厂从管培生做起,这家公司一待就将近5年。

很多人觉得,管培生项目就是公司给应届生画的饼,95%以上的管培都是虚招,只有5%才是公司真正招的管理接班人。这个结论我觉得有一半是正确的——2年的管培项目,我把它理解为一个豁免权,他要求你在很短的时间内接触尽可能多的业务,用最快的速度掌握更多技能。

既然公司开了绿灯,就要加速冲过去,何况我已经28岁,比同龄人工作起步已经慢了。目前为止工作的6年间,我虽然只跳槽了1次,但在公司内部活水轮岗已经不下10次。可能普通员工用了2-3年去适应摸路,我就得问问自己:半年行不行?有没有可能更快?

在不停轮岗的这段时间里,我积攒了很多人脉和项目经验,数据运营、用户运营、政府事务、公关、产品、财税法务我都多少参与过。

对于不同部门的leader而言,我只是一个新兵蛋子,可能待不了多久又要跑了,因此他们不会让我深度参与更多核心业务——但我会更加主动。轮岗期间,有些不需要管培生参与的事,我也会主动插上一脚,和leader提出能不能带上我,他们也多半不会拒绝一个积极的新人。

深耕一个领域,会比管培生“杂而不精”成长的更快,尤其是薪资。某个领域拔尖的同龄人已经当上总监拿着50万年薪,我可能还是20万年薪,结束管培后,又要分流到不同部门从头学起。但如果能吃下这个苦、耐住寂寞,我就能获得更全面的成长,成为真正的管理者。

在这家公司期间,我每年都至少接手30个项目,多的时候一年50多个,有牵头的也有参与辅助性的。公司会想方设法榨干你的劳动力,我也会想方设法榨干公司的更多资源。

兜兜转转,虽然我现在已临近35岁,但并没有像有些脉脉网友说的那样,有很强大的危机感。简单说,只要手头还有事情做,并且我在团队里有一定的价值,危机感就不存在。