“内部赛马”机制停摆,大厂打工人喜忧参半

互联网大厂的“内部赛马”机制,曾被奉为驱动企业高速发展的核心动力。在移动互联网遍地是黄金的时代,三人成行,总有人能挖到宝藏。

然而,在国内移动互联网流量红利见顶,政策收紧与资本退潮的多重影响下,互联网大厂纷纷降本增效、节衣过冬,连带着赛马机制也折腾不动,折腾不起了。

对于大厂打工人而言,赛马机制停摆,有喜有忧:喜的是造成资源浪费、人困马乏的内部竞争机制停摆,大家终于可以喘口气了;忧的是不再赛马,那“多出来的马就闲置了”,大厂大幅裁员已成定局。

不在赛马中爆发,就在停赛后灭亡,成了互联网大厂打工人如今的困窘。

内部赛马:高速发展的管理内核

在企业管理中,对员工加以控制和约束为下策,激发潜力、赋能员工为上策。而“内部赛马”机制一度被奉为互联网大厂管理经的上上策。

2003年,刚入职腾讯不久的产品经理许良提出了QQ秀的商业计划,腾讯高层破例为非研发部人员的他抽调了几人组成开发小组,造就了QQ秀。自此,腾讯便形成了“揭榜挂帅”的惯例:“谁提出、谁执行”,一旦做大,独立成军。

这种自下而上的管理方式极大地激发了员工的创新活力,特别是在移动互联网时代,通过基层人才创新引导业务流变,为腾讯打造了一个又一个现象级产品。例如微信,最初并不是在成熟的无线业务里诞生,而是来自于以前做邮箱的广州研发中心。再如王者荣耀,则是由不太受人关注的成都团队做出来。

“如果企业完全自上而下,说看好了往哪边走,这样往往企业没有活力,很僵化,尤其在互联网变化特别快的产业非常危险。”马化腾在接受采访时曾表示,他们的经验是,在公司内部往往需要一些冗余度,容忍失败,允许适度浪费,鼓励内部竞争和试错。

他曾喜欢将这种内部竞争机制比作“兄弟爬山”,在试错阶段鼓励大家都可以来试,都配有资源,看谁能先跑到山顶,以用户和市场作为评判标准。等业务成熟了,再采取比较稳健的管理方式加以支持。

背靠流量、渠道和源源不断的资本,腾讯内部赛马机制的成功迅速复刻到各互联网大厂。

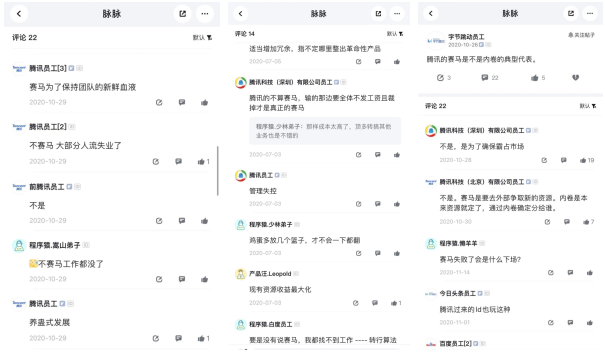

近年来,字节跳动将内部赛马发挥得淋漓尽致,例如今日头条只要有子频道表现好,就会推其成为独立App。在视频赛道,字节也推出抖音、火山、西瓜等多个App,根据用户人群、时长、内容打差异战。

拼多多创始人黄峥酷爱“田忌赛马”,不仅与阿里、京东外打错位竞争,内部赛马也无处不在。有报道称其曾将30人的全行业品牌招商团队分成两组“赛马”,组间不共享任何数据和资源,两组团队每月考核绩效,“赛马过程极为激烈”。

走自己的路,让别人无路可走,内部赛马以资金和人力为代价,极大地提高了互联网大厂的竞争能力。或许正如马化腾曾经所言,内部良性竞争是很有必要的,往往自己“打”自己,才会更努力,才会不丢失一些大的战略机会。

弊端显露,赛马引起员工不适

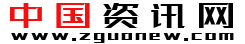

在资本驱动的移动互联时代,赛马机制虽然为企业创造了极大的价值,但其弊端也显露无疑。在脉脉上,就不断有此类讨论。

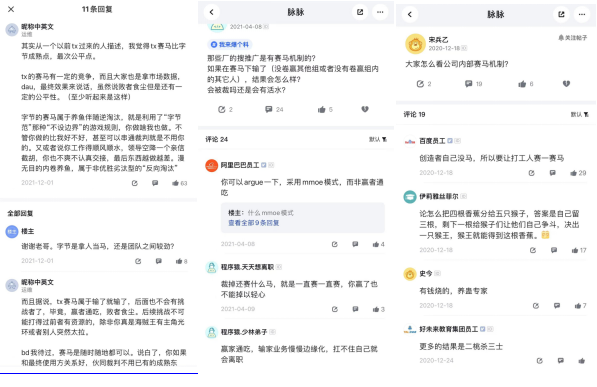

首先,内部赛马形成的内部竞争,会造成团队间资源不共享,人力资源浪费。有腾讯认证员工表示,“每次都说复用别人的轮子,结果不同组的轮子互相不开放,只能重复造。”

在同一项目上“重复造车轮子”,造成效率拉胯。不少脉友评论,“一个组件明明一个人就可以解决,偏偏好几个项目团队一起搞”,有时甚至“轮子太多,车都不够用了”。

谓之为“赛”,自有优胜劣汰。至于失败者的去处,有腾讯认证员工表示,“有的走了,有的人转岗,还有的打包去缺人的项目”,有腾讯认证员工的身边“很多同事就是赛马之后组被撤销,只允许转岗和离职,才活水过来的”。也有快手认证员工表示:“一般来说,高P跑路,小弟们重新划分”。

当大厂不断让各个团队站上擂台赛,“赢者通吃”、“败者食尘”,就会让每个身处其中的打工人不自觉地被卷入这种高度内卷的“赛马文化”。

“一直赛一直赛,你赢了也不能掉以轻心”,“赢家通吃,输家业务慢慢边缘化,扛不住自己就会离职”。脉友们的评价,道出了赛道上“马儿”的辛酸。有好未来认证员工将其比作“二桃杀三士”。

而身处赛道的打工人们,只要生命不息,就要奔跑不止。不少脉友表示,无处不在的PK,所有人都快累死了。

赛马机制虽然为公司提升了迭代创新,但对于个人而言却增加了不适应感。认证为前腾讯员工的脉友说:有句话说得好,时代的一粒沙落到个人头上就是一座山。赛马输了对领导圈子没啥影响,换个部门继续混,但对下面的人影响可就大了,换到其他部门分分钟被边缘化背锅。

被分到赛马失败的组,意味着这一段职业生涯难以再看到希望。曾有脉友分享自己被分到一个从开始就画饼注定失败的项目,“一年半前从学校毕业来到深圳的时候,我还认为未来是充满希望的,而现在的我已经麻木于自己的失败了,这之间只隔了一个失败的项目”。

当赛制被设置如此,所谓的“兄弟爬山”变成兄弟阋墙,实属无奈。

有脉友就感觉,自己所处的大厂“成了没有温度的公司,业务赛马,各部门就和仇人一样不交流。除了老板认识你,其他直线虚线领导到基本都不会和你说一句话,技术不共享”。也有做程序员的脉友表示,同事都在想着怎么给你挖坑,挖到你背星了,他们就稳了。

正如一位阿里巴巴认证员工道出的无奈:“你真的不知道他们是朋友还是敌人,也不知道别人做出成果是替他高兴还是替自己难过,你也不知道技术交流是应该坦诚还是应该撒谎,我对这个现象真的很绝望”。

赛马停摆,大厂人有喜有忧

2021年起,互联网行业经历寒冬。面对政策收紧、资本收缩,流量红利见顶的移动互联网难以找到新的突破点,烧钱耗力的“赛马”机制也就难以为继。

赛事叫停,意味着“马”就要被闲置了。近十年来,正是依靠着内部赛马的机制,互联网大厂才能大肆扩张业务,高薪招揽大量人才,吸引大量资本,画出光明愿景。赛马一停,裁员优化成为必然。近一年来,互联网大厂内部的赛马项目或合并、或裁撤,不再享有独立编制预算,试错窗口也在无限缩小。

在“马儿”被抛弃时,不禁让人回想起脉脉上部分站队“赛马”机制的人的一番道理。

曾有多位腾讯员工表示,赛马是为了保持团队的新鲜血液,不赛马大部分人就失业了。在他们看来,赛马不等于内卷,赛马是要去外部争取新的资源,所有团队都给配置资源,内卷则是在有限资源下抢食。也有程序员表示,“要是没有赛马,我都找不到工作”。

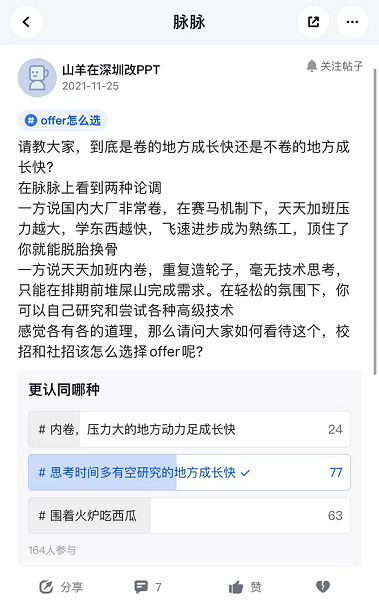

到底哪种环境可以成就人才?去年底,脉脉上有人发起投票,校招和社招应选哪种环境成长?一方说在赛马机制下内卷严重,压力大动力也大,顶住压力就能脱胎换骨;另一方则是天天加班内卷重复造轮子赶排期,毫无技术思考,应该在轻松的氛围下研究尝试新技术。

在164人参与的投票中,有47.0%选择思考时间多有空研究的地方成长快,仅有14.6%选择压力大的地方动力足成长快。

或许,在“内部赛马”陷于停摆的今日,习惯了被打鸡血上擂台的大厂打工人们,该试着想想下一步的路想怎么走,要怎么走。