中医药学子深度解码山阳医派传承新路径(通讯员 杨汩 杨启航)

2025年6月24日至7月13日,南京中医药大学薪火实践团“山阳医光队”在江苏省淮安市开展特色中医流派传承与创新实践调研。团队以省级非物质文化遗产“山阳医派”为核心研究对象,通过专家访谈、临床跟诊、文献研究、校园宣讲及社会调查等形式,系统梳理这一地方医学瑰宝的传承困境与创新可能。

南京中医药大学薪火实践团团旗

认知困局:被遗忘的百年医脉

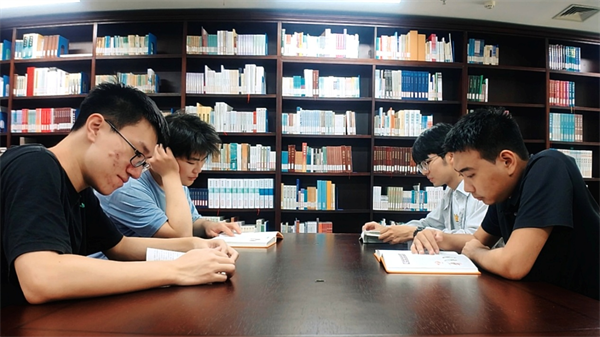

在淮安市河下古镇、古运河文化长廊及社区商圈,实践团发放的331份有效问卷揭示严峻现状:68%受访者(225人)从未听闻山阳医派,仅6%(20人)表示较为了解。“作为发源于淮安的地域性医学流派,其认知断层折射出传统文化传承的紧迫性。《温病条辨》被奉为中医四大经典之一,但它的诞生地正逐渐遗忘自己的医学基因。”实践队员在调研日志中写道。为拯救这一段逐渐被遗忘的医学根脉,团队成员深入淮安市图书馆地方志阅览室,对清代温病学家、山阳医派奠基人吴鞠通的《吴鞠通医案》等孤本史料展开抢救性研究,研究过程中,队员们发现大量珍贵文献尚未数字化,仅限馆内查阅,严重阻碍了学术资源的流通与利用。

山阳医派文化标志

实践团队员在淮安市图书馆阅读《吴鞠通医案》

校园深耕:当中医经典遇见Z世代

炎炎夏日,淮安市淮阴中学教育集团清浦开明中学的课堂变身“中医药文化实践基地”。实践队员以《温病条辨》三焦辨证理论为切入点,阐释“治上焦如羽,非轻不举;治中焦如衡,非平不安;治下焦如权,非重不沉。”的诊疗智慧。在“闻香识药”环节,藿香、薄荷等温病治疗常用药材通过标本传阅,让学生们直观感受到山阳医派“因地制药”的用药特色;脉诊体验区,中学生在队员指导下首次感知寸关尺的搏动差异。“脉象好像密码,解开就能读懂身体。”初二学生王同学在实践手册上留言。课余,学子们以亲手绘制的画作和精心制作的挂坠等礼物,表达了对队员们的感谢及对山阳医派、中医药文化的热爱。这些充满童趣和心意的礼物,是孩子们最温暖的反馈。它们将被珍藏,成为连接大学与中学、传统与现代、传承者与未来希望的美好见证。

实践团队员在为学生宣讲山阳医派

实践团队员在为学生讲解药物功效

临床实证:古方今用破解心血管难题

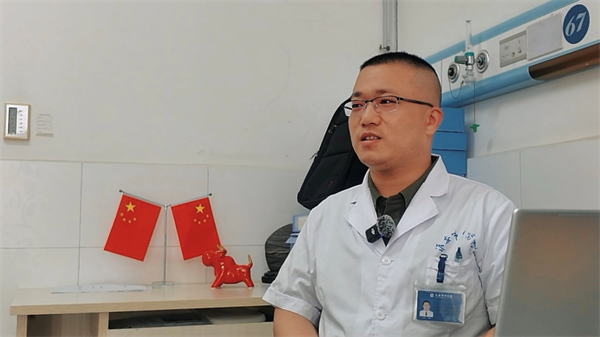

在淮安市中医院心血管内科,副主任医师张曙光博士向实践团展示了山阳医派的现代价值。其主导的动脉硬化研究表明:源自温病学说的“清热凉血、解毒通络”法,对湿热型心血管疾病疗效显著。诊室内,团队跟诊记录了5例典型病案,其中一名心疟患者服用加减银翘散后,队员通过十五日追踪证实其症状几乎完全缓解,多项关键指标恢复正常。“加减银翘散清肺与膈中之热避免热邪逆传心包络,安宫牛黄丸清热开窍抢救心脑危症,印证了山阳医派古方在现代疾病谱系中的鲜活生命力。”张曙光医生强调。

淮安市中医院 张曙光

面对传承困境,这位医学博士强调,需将经典地域流派研究与现代专科(如心血管内科)结合,发掘其对当代重大健康问题的独特价值。同时,他正尝试通过分子生物学、代谢组学等现代技术解析吴鞠通“湿热致病”理论的物质基础,将“火邪”“热邪”等传统概念转化为现代医学参数。“用现代技术阐释《温病条辨》科学内涵,是破解‘古籍无人读’困局的关键。”他坦言,目前吴鞠通散佚民间的百余份医案亟待系统搜集,馆藏文献的数字化进程亦亟待加速推进,这些工作的滞后可能会导致山阳医派部分独特的诊疗经验永久性丧失。

张曙光博士在整理《吴鞠通医案》

古镇寻根:地理基因塑造医学特色

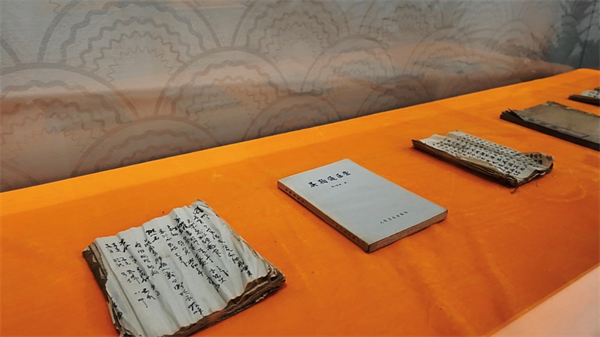

河下古镇吴鞠通中医馆内,泛黄的清代处方笺静静陈列,无声编码着淮安本土医学的智慧。实践队员们通过对比馆藏医案发现,约80%的病例涉及暑湿、伏邪类病证。这一疾病谱与淮安地处江淮、水网密布的地理环境形成紧密因果关联——长期潮湿气候易致湿热邪气蕴结人体,进而诱发此类病症。这种“环境-疾病”关系深刻塑造了山阳医派内核:治疗上强调“健脾化湿”以对抗地域病邪;用药以藿香、苍术等祛湿化浊类为主,印证“用药精炼,重在祛浊”特色;而当地茯苓糕、荷叶茶等饮食习俗,正是医派“未病先防”理念的民间实践。地理基因不仅定义疾病谱系,更催生了对症的医学体系,为“因地制药”原则提供实证支撑。

实践团队员走访淮安市河下社区

河下古镇吴鞠通中医馆内陈列的《吴鞠通医案》

典籍新生:让百年医派融入城市呼吸

传承不是复制古董,而是激活基因。基于近三周的深度调研,实践团成员根据山阳医派传承现状提出四维破解路径:

1.文献抢救工程:系统建立山阳医派数字档案库,高精度扫描淮安图书馆孤本等珍稀文献,构建共享平台,开发智能检索工具,探索AI辅助文献整理分析,实现濒危文献永久保存与高效利用,奠定研究基石。

2.现代医学解码:深入借助循证医学、组学技术等现代科技,系统解析《温病条辨》精髓及山阳医派代表人物程莘农院士等国医大师的学术遗产,揭示其防治现代疾病的内在科学价值,促进中西医的理解互鉴,实现其学术思想与临床价值的广泛传播。

3.教育体系融入:系统性开发山阳医派本土中医药校本课程,构建中小学到大学的梯度课程体系及传承接力机制,将山阳医派智慧融入教育,培养文化认同深厚的现代传承人。

4.公众科普计划:以淮安文旅为平台,线上推出短视频专栏,以轻量化科普触达大众;线下于河下古镇设置沉浸式文化体验区,结合社区义诊活动拉近传统与现代距离;融合创新联动茯苓糕等非遗饮食品牌,开发药食同源主题文旅路线,让医派智慧融入日常生活。此举旨在打通学术与公众的认知壁垒,使百年医派从书斋走向市井。

“让山阳医派从典籍走向实验室,从课堂渗入生活,才能真正实现活态传承。”

总结

从尘封的典籍到鲜活的诊室,从静谧的古镇到青春的校园,“山阳医光队”的足迹勾勒出一条清晰的传承新路:抢救文献、现代解码、教育深耕。他们不仅揭示了山阳医派面临的认知断层与文献困局,更以青年视角和科学方法,为这颗蒙尘的医学明珠找到了融入时代脉搏的“密钥”。数字档案库的蓝图、现代医学的阐释、梯度课程的构建,三维路径如同三剂良方,直指“活态传承”的核心。当《温病条辨》的智慧在实验室被科学验证,在课堂上被Z世代所领悟,山阳医派这缕穿越百年的“医光”,才能真正穿透遗忘的迷雾,重新照亮淮安的文化根脉,并为解决当代健康挑战贡献独特的东方智慧。正如实践团所坚信的:让古籍走出深闺,让经典对话现代,让传承融入教育,方能守护这簇不熄的杏林薪火,使其在新时代焕发出更加璀璨的生命力。

南京中医药大学薪火实践团山阳医光队全体队员

(通讯员 杨汩 杨启航)