倾听澜沧江畔的文明回响——《普洱》杂志创刊200期媒体茶话会成功举行

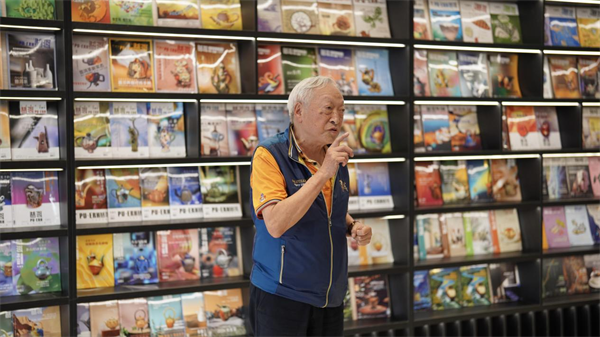

7月12日,《普洱》杂志创刊200期媒体茶话会在昆明国茶港举行。古茶树保护与可持续利用国家创新联盟秘书长、西南林业大学古茶树研究中心蓝增全教授、昆明市农业科学研究院高级农艺师沈晓进,白族文化学者、原《云南日报》编委、原《春城日报》总编辑王明达,《普洱》杂志名誉总编辑•创刊人王洪波,特约策划•编审何真,普洱市融媒体中心副主任、《普洱》杂志社社长罗洪波等出席茶话会。

一场行旅:盛夏之际的共同见证

盛夏之际,百果草木皆繁盛,云南茶山万木葱茏。一片东方树叶,婉转周流的茶文化之河,载誉而至,吸引了来自学界、媒体界的数十位嘉宾在此共同见证《普洱》杂志200期的文化行旅。

这次媒体茶话会以“一本杂志的200期”为主题,为大家展现普洱茶从“原产地失语”到确立“世界茶文明源头”的普洱茶文化跃迁。

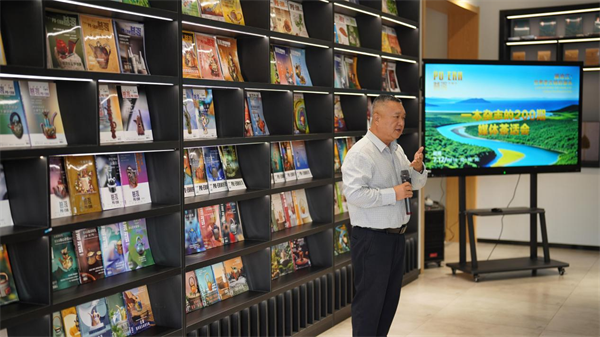

《普洱》杂志社社长罗洪波以“肩负起新的文化使命”为题,回溯创刊初心:“2006年播下的一粒茶籽,至今已然参天而立。”——19年来,《普洱》杂志践行着媒体人的坚守,始终关注产业和民生,为云茶奔走发声,从越陈越香的价值重塑,到原产地话语权的树立,普洱茶伦理的构建,一本杂志聚沙成塔,成为行业的风向标,擎起普洱茶文化的灯塔,肩负重任,为先贤继绝学,为茶农立民生,为产业赋正能,路虽远而行则将至,事虽难而做则必成。过往皆为序章,罗社长感发于心,言动于情,表示将继续砥砺奋进。

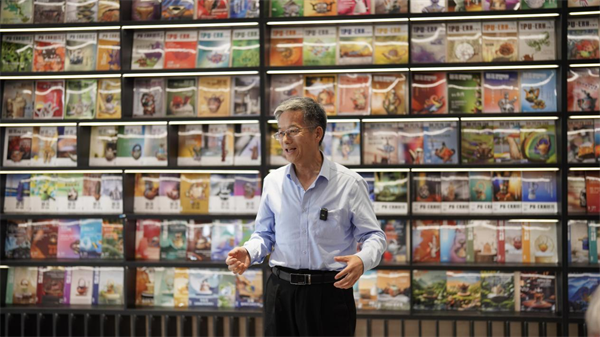

《普洱》杂志名誉总编辑·创刊人王洪波为“澜沧江:世界茶文明的源头”破题,讲述杂志发展至今“从文化传播者升级为文明阐释者”的历史身影与现代立场,指出杂志通过建立云南从茶文化地理单元升格为文明研究样本。200期杂志就如同这条孕育茶文明的澜沧江水,承载着云南茶的一叶轻舟,穿越西南少数民族的多彩文化,并与之共生共荣。

现场,多家媒体从不同的维度,一起探讨了“澜沧江:世界茶文明的源头”这一论题,并就普洱茶话语权、内容策划以及纸媒在当下媒体环境的深度突围等问题进行提问。《普洱》杂志名誉总编辑·创刊人王洪波,《普洱》杂志社社长罗洪波,杂志副主编罗涵潇、吴家康等对问题进行了一一回答。

此外,特邀嘉宾古茶树保护与可持续利用国家创新联盟秘书长、西南林业大学古茶树研究中心蓝增全教授、昆明市农业科学研究院高级农艺师沈晓进、白族文化研究学者王明达和特约策划•编审何真分别就《普洱》杂志第200期的相关内容进行了分享。现场还通过线上连线的方式邀请了两位《普洱》杂志的忠实读者,来自广东的杨研书先生和来自江西的陈国富先生,他们分别分享了多年来阅读《普洱》杂志的心得体会,讲述了他们与杂志社持续多年的交谊。

一本杂志:十九载赋魂 二百期立言

《普洱》2006年7月在云南省普洱市创刊,至2025年7月,恰好创刊19周年,出版至第200期。遥想2006年创刊之始,《普洱》杂志发微于普洱茶文化断层,涉险于澜沧茶树之源,集采众家之言,始成200期纷繁卷帙。《普洱》杂志作为行业内唯一的专业杂志,一直得到普洱市委、市政府的高度重视和强力支持。

在2021年10月,普洱市委李庆元书记提出要求,要把“《普洱》杂志打造成为普洱茶文化输出的一个重要窗口和平台”,并到《普洱》杂志社昆明编辑部和运营中心调研工作,提出让普洱茶更有文化的内涵,促进茶产业的可持续高质量发展。市委副书记、市长王刚提出要为《普洱》杂志社打造出宽松的办刊环境,提供政策倾斜,给予了极大的关心和帮助。

《普洱》杂志深耕十九载,将其积累的数千篇原创文章、上百次茶山采访记录,转化为重构世界茶史叙事的云南茶“当代史”,杂志所记录的不仅是茶叶的故事,更是人类驯化植物的文明样本。

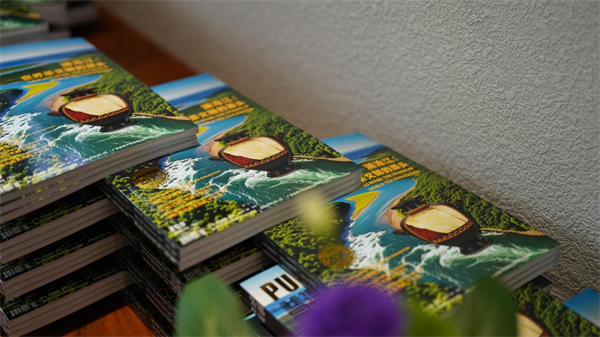

《普洱》杂志第200期特邀古茶树保护与可持续利用国家创新联盟秘书长、西南林业大学古茶树研究中心蓝增全教授,昆明市农业科学研究院沈晓进高级农艺师监制,在第200期杂志推出普洱茶的重大命题:“澜沧江:世界茶文明的源头”。

杂志特邀来自古茶树研究、民族学、人类学、民俗文化等领域的专家学者,以严密的学术支撑链,六万余言,从江河与文明的关系、古茶树资源、澜沧江流域的早期人类活动、西南各民族的茶俗茶文化、茶对世界历史进程的影响等角度,对此论题进行了详细论证。

景迈山这座矗立在澜沧江流域核心地带的丰碑,作为全球首个茶主题的世界文化遗产,更以其活态的文化景观和卓越的普世价值,向世界宣告:源自这里的普洱茶及其所代表的和谐共生智慧,是全人类共同珍视的宝贵遗产,由此成为澜沧江孕育茶文明最鲜活的例证。第200期杂志是普洱茶文化发展的一个重大节点,也是《普洱》杂志坚守19年的一个阶段性成果。

《普洱》杂志起九层之台于垒土,育毫末之木成参天。展望未来,普洱茶这条茶的河流继续奔涌,文化的书写仍在继续。虽未来其路仍修远,而求索之途必光明。