三人行,“特”有“财”

三人行必有我师

我师特有才

故,三人行“特”有我“财”

《调与不调:土地二轮承包到期后延包的各方认识与地方调整实践》项目获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖

《谁来种粮?种粮主体积极性与农业社会化服务支撑机制研究》项目获第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖

在挑战杯的赛场上,有这样两支团队——他们以扎实的学术积淀、默契的协作精神,连续两届斩获全国主赛道特等奖,不仅创造了我校在该项大学生科创顶级赛事中的最佳战绩,更让我校成为全国唯一获此殊荣的财经院校。

这两支团队的背后,是一直默默付出的三位深耕农村经济研究的指导老师——刘余、华中昱与朱红根。

刘余,1993年生,经济学博士,南京财经大学经济学院副教授,硕士生导师。江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师、南京市中青年拔尖人才。现为《Social Indicators Research》《南京农业大学学报(社科版)》等近十本期刊匿名审稿人,江苏省生产力学会理事,江苏省人民建议征集特邀建议人。发表论文20余篇;主持国家自然科学基金项目、江苏省社科基金项目,承担农业农村部、南京市发改委行业委托项目;获中央农办、农业农村部乡村振兴软科学研究优秀成果奖、江苏省乡村振兴软科学研究成果奖一等奖和三等奖、江苏省优秀人民建议一等奖、南京财经大学“五四青年奖章”和“优秀共产党员”。

华中昱,南京财经大学经济学院讲师、数字经济系主任、农业农村现代化研究院副院长。先后主持国家社科基金青年项目、江苏省社科基金青年项目、江苏省农业农村厅乡村振兴软科学项目等,撰写的资政报告多次获得省部级领导批示,在国内外核心期刊发表论文近10篇。

朱红根,1976年生,管理学博士,现任南京财经大学教务处处长,原经济学院院长,二级教授,博士生导师,美国佛罗里达大学访问学者。先后荣获江苏省教学名师、全国“巩固脱贫攻坚成果”第三方评估先进个人、国家一流本科课程负责人、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国赛主体赛特等奖项目指导教师、江苏省提名第三届全国创新争先奖、江苏省普通高校本科优秀毕业论文(团队)奖指导教师、江苏省优秀硕士学位论文指导教师、江苏省高校优秀基层教学组织(负责人)等人才项目或荣誉称号。先后主持国家级科研项目10项,主持教育部人文社科基金、中国博士后基金等省(部)级课题15项;出版学术著作8部;公开发表学术论文160余篇;获江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖、江苏省高等学校哲学社会科学优秀成果二等奖以及江苏省研究生教育教学成果奖等省(部)级奖励12项。

他们以“铁三角”般的配合,带领学生从土地制度的“调与不调”,追问到粮食生产的“谁来种粮”,用递进式的研究回应国家战略,也用两座沉甸甸的特等奖奖杯,诠释了南财师生“经世致用”的学术追求。

接下来,让我们一起走进“铁三角”的故事。

铁三角的默契:一个方向,三双手

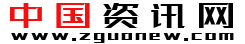

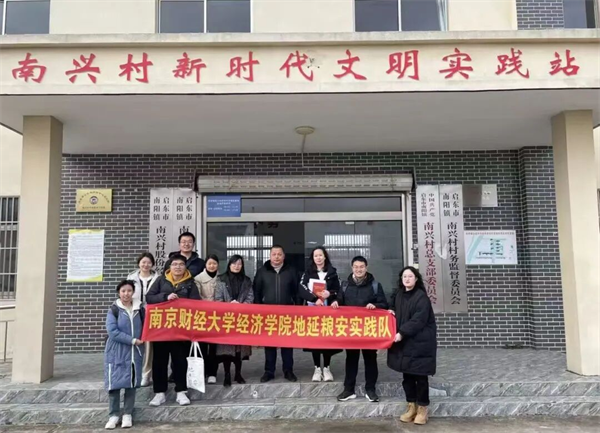

2023年项目师生团队(左四:刘余,左五:朱红根,右四:华中昱)

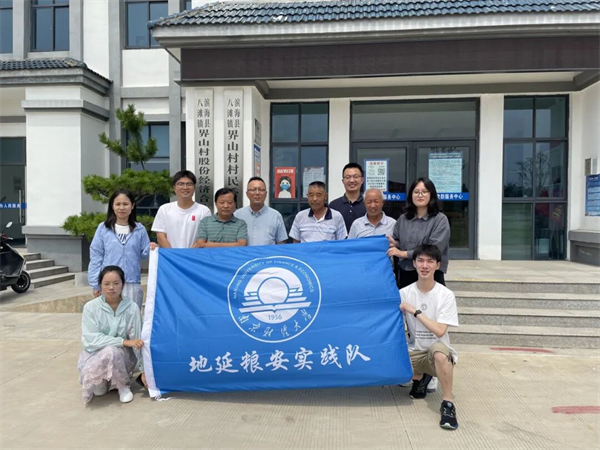

师生团队赴南京大学参赛(右一:刘余,右三:华中昱)

一个是方向掌舵者,一个是灵魂统筹者,一个是落地执行者。朱红根老师负责顶层设计与方向把关,统筹项目战略与资源协调;刘余老师主抓项目路线、框架结构与研究逻辑,堪称团队的“灵魂人物”;华中昱老师则以扎实的学术功底和充沛的热情,把控研究内容质量,兼顾学生情绪与团队氛围,常被学生戏称为“定心丸”。

“我们是一个‘分工不分家’的团队。”华中昱老师笑言,“从项目立项到社会调研、再到终审汇报,每一环节我们都会共同把关。谁有时间谁顶上,谁有想法谁发声,这就是默契。”

备赛中的夜晚,常常是三位老师的“群聊高峰期”。模拟问辩、方案修改、答辩彩排……他们在不同的角度上“互补—碰撞—融合”。有时意见相左,但每一次讨论都让作品更趋完善。朱老师负责稳定“航向”,刘老师统筹“节奏”,华老师把控“进程”,三双手托起一个又一个特等奖项目。

这种默契也体现在育人之道上。华中昱老师说:“我们团队聚餐特别多。吃饭时不聊报告,聊生活、聊八卦,反而更能拉近彼此距离。挑战杯不是冰冷的合作,而是温情的同行。”而当学生们在调研中因方言不通或数据难取而陷入焦虑时,朱红根老师没有直接“解题”,而是以自己的田野经历启发他们“用脚步丈量土地、用真诚打动人心”。

正是在这份“亦师亦友”的陪伴中,团队才有了持续前行的凝聚力。

同一母题,不同答案:乡村振兴的递进式回应

从“调与不调”到“谁来种粮”,两届作品看似不同,实则是对同一母题——“乡村振兴与粮食安全”的层层递进。

“‘调与不调’回答的是‘地怎么稳’,‘谁来种粮’追问的是‘人怎么动’。”朱红根老师总结说。前者聚焦农村土地二轮延包的制度稳定与认知差异,探讨“地”的制度基础;后者则转向农户种粮积极性与社会化服务体系建设,研究“人”的动力机制。两者合起来,正是对“粮食安全”治理体系中“地”与“人”两大核心要素的系统回应。

这种研究脉络的延续性,源于团队深厚的专业积淀。三位老师均有农经学科背景,且长期深耕农村发展政策领域,研究方向与国家战略需求高度契合。“从土地制度到经营方式,我们始终追问:在现代化进程中,谁来守护中国的饭碗?”华中昱老师说道。

研究实践中,两届项目形成方法论与资源的传承创新。若说“调与不调”是“制度设计”的探索,“谁来种粮”则是“机制创新”的深化——团队从前者提炼三大经验:强化政策适配度、提升成果可复制性、优化叙事表达逻辑。这种传承具象化为生动的“双特接力”:上届队长郭子琦作为刘余老师的研究生,通过冲刺群向新队员传授选题逻辑与汇报节奏把控技巧;调研资源也实现跨界联动,团队与江苏、安徽、山东等地建立稳定合作,研究成果多次获地方政府主要领导肯定性批示与采纳函复,完成从“学术研究”到“政策落地”的转化。“文科研究最实在的价值,就是让报告成为地方决策的参考件。”华老师强调,“这才是有温度的科研。”

以赛促学:挑战杯背后有更广阔的未来

“挑战杯”对他们而言,不只是荣誉,更是一场深度育人的实践课堂。

“科创赛事让学生在一次次挑战中弥补短板,从学术表达到田野调研,从逻辑构建到团队协作,都得到了系统训练。”刘余老师表示。

他们正筹划将备赛经验系统化、课程化,开发一门《大学生挑战杯项目设计与实战》课程,纳入学校“双创教育课程群”。“我们希望让更多学生,不止于参赛,而是学会如何发现问题、研究问题、解决问题。”

团队也计划进一步整合经管、信息、公管等学科力量,打造跨界创新平台,推动“问题—团队—方案”一体化育人机制,形成南财特色的“以赛促学、以学促创”人才培养模式。

对于未来想参赛的学生,三位老师给出了“锦囊”:

“团队要协作,文本要扎实,汇报要真诚。”

“要有大视角、小切口、真问题、实落地。”

“从田野出发,在真问题中找到真答案。”

而在所有理性与技巧之上,他们最珍视的,是那份始终如一的“教育初心”。正如朱红根老师所说:“挑战杯最大的意义不在奖杯,而在育人。我们希望学生在这段历程中,真正看到自己从0到1的成长。”

三人同行

凝聚的是共识与信任

双特接力

延续的是初心与创新

一路聚力

奔赴的是教育与科研的双重荣光

他们以三双手

托起一群青年的梦想

也为南财写下了一段

属于“挑战”的传奇